その受容のされ方。

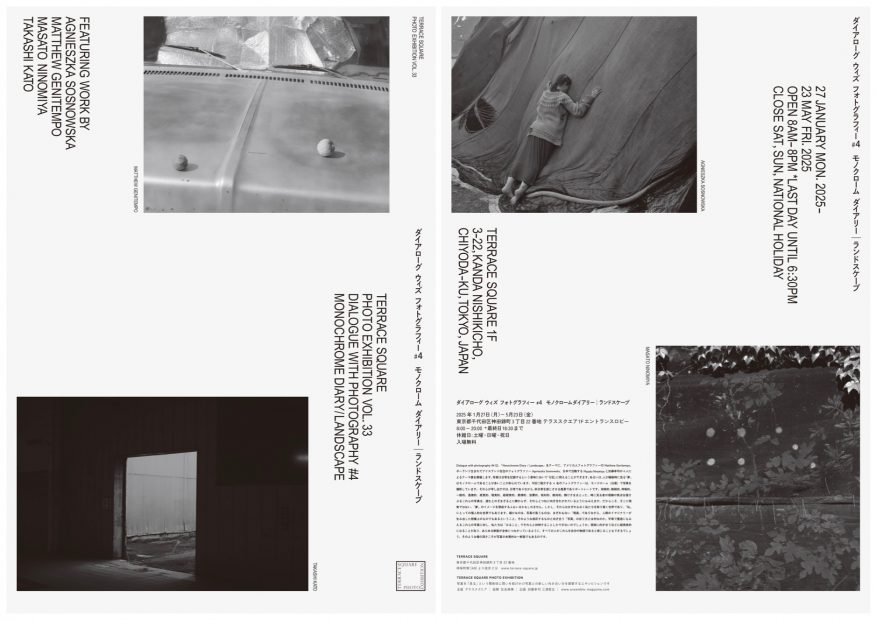

最も古典的な写真表現である白黒写真はいまも新しい可能性と表現を生み出し続けている。先日会期が終了した「Dialogue with photography #4 Monochrome Diary / Landscape」はアメリカ、アイスランド、日本で写真活動をする4名の展示でした。キュレーターによるテーマをもとにした本展でしたが、海外作家のマシュー・ジェニテンポとアグニシュカ・ソスノフスカへのインタビューは先日お届けした。今回は4名の作家のうちの一人Masato Ninomiyaと、ゲストにアートディレクターで写真家の渡部敏哉氏を迎え、キュレーターでもあり本展出展作家の加藤孝司の3名が、写真におけるモノクローム/白黒について、気になる海外の写真の動向について、国内外での写真の受容のされ方の違いなどを、各自の主観も含め対話をした。また、それぞれの海外写真界隈との関わりについて、その肌感をざっくばらんに話し合った。

写真は記憶とどこかでつながっているとしたら

加藤: 渡部さんには本展「Dialogue with photography #4 Monochrome Diary / Landscape」を1月にご覧いただきました。その節はありがとうございました。今回なぜ渡部さんにお越しいただいたかというと、以前、写真家の露口啓二さんの展示が行われていた蔵前のiwao galleryでNinomiyaさんに渡部さんをご紹介いただいたことがきっかけになっています。渡部さんとは個人的に自然な縁で繋がれた気がしましたし、白黒でも作品を発表されており、僭越ながら今回私が考えたテーマと繋がっていると思ったからでした。早速ですが、お二人の出会いから教えてください。

渡部:きっかけはFlickrでしたね。

Ninomiya(以下N): はい。2009年頃、あるFlickrグループへの参加がきっかけでした。それで2010年、そのFlickrグループの主要メンバー4名によるグループ展が新宿のPlace Mで開催されました。その出展メンバーのおひとりが渡部敏哉さんで、グループ展の鑑賞時に初めてお会いしました。翌年の東日本大震災発生から7日目、余震と計画停電が続き公共交通機関が全面復旧していない状況でも前年同様のグループ展が決行されていましたので、後にも先にも見たことがない真っ暗な新宿へ足を運びました。その日の展示鑑賞時にグループ展の主催者の方よりチャリティー・フォトブック(表紙デザイン・渡部敏哉氏)への参加相談を受けたことも記憶しています。

渡部:詳細によく覚えていますね(笑)。Flickr内ではNinomiyaさんのことは知っていたのですが、実際にお会いしたのはPlace Mでのその展示の時でしたね。

加藤: そのようなご縁でしたか。私もブログ内で知り合った人とリアルで会うオフ会をしたりということはありました。当時はインターネットの中で知り合った人同士が、再びリアルな場でつながり始めたような時代だったかもしれませんね。

それではお二人が写真を始めるまでの経緯を教えてください。

渡部:多摩美術大学グラフィックデザイン科1年時のカリキュラムに、写真の授業がありました。そこで写真が自分に合った表現方法であると思い、3年からは選択科目として映像(写真)のコースに進みました。在学中に応募したPARCOの「期待される若手写真家20人展」に選出されたことをきっかけに、作家として作品制作に取り組んでいこうと思うようになりました。大学卒業後は大学で学んだデザインも好きでしたし、将来はポスターやCMを作りたいと思っていたこともあって、写真はライフワークとしつつ、PARCOの賞の受賞前に内定していた広告代理店に就職しました。現在はアートディレクターの仕事をしながら写真家として作品を発表しています。

「きっかけはFlickrでしたね」。Masato Ninomiya氏と渡部敏哉氏。

加藤: いまお話にあった1990年の「期待される若手写真家20人展」で受賞された作品はどのようなものでしたか。

渡部:1980年代後半のまだ何もなかった頃のお台場など、東京の湾岸地域を撮影したモノクロの風景写真のシリーズでした。何もなかったお台場の風景が、私が生まれ育った福島の浪江町の子供の頃に遊びまわっていた畑の風景にリンクして懐かしかったんです。お台場から少し足を伸ばした、東京ディズニーランド付近の水辺にある人工物のある風景も自分の記憶に重なる部分がありました。その写真をプリントし、自分の記憶と重ねるかたちで脱色などの加工を施して、「記憶」の変容を表現する作品を作っていました。

N:いまでいうところのオルタナティブプロセスですね。

加藤: 確かに。記録や記憶というテーマは、渡部さんが現在モノクロでつくる作品や、故郷の浪江町を撮ったカラーの作品とも繋がっていますね。

渡部:そうですね。今やっていることと、40年前の学生時代にやっていたことは全く変わっていませんね。

「今回の欧米2名の展示作家は共に、その写真集がアートフェアで受賞、全世界で即ソールドアウトになるほどのアーティストです」。渡部敏哉氏。

N:私が写真を始めたきっかけは、1980年代前半、小学校四年生のときに母のカメラだったCanon Canonet Jr.を譲り受けたことでした。その時点で母から絞りやISO感度、増感現像などを教えられていましたが、30代を迎えるまで、アートの分野に写真が含まれるとはつゆも知らずに過ごしてきました。私自身、これまで写真家のワークショップに通ったり、美大で高等教育を受けた経験はありません。そんな私にとってその頃、須田一政ワークショップの塾生の方に須田塾の展示に連れて行ってもらい、須田塾の理念など、いろいろなお話をお聞きしたことは学びになりました。それでFrickerに写真を投稿するようになりました。欧米ファインアート・フォトグラフィ界とそのシステムを知ったのは2010年に開催された国内初と思われる大規模ポートフォリオ・レビューにアートディレクター推薦枠からエントリーしたときでした。今回の展示作品ではありませんが、それ以降、現在も時折継続している「Wintertag」シリーズの制作を始めました。

加藤: Ninomiyaさんが写真に触れるきっかけはお母さまだったのですね。いまのお話の中にあった、欧米ファインアート・フォトグラフィ界とそのシステムとはどのようなものになりますか?

N:私が理解しているところですと、ポートフォリオとアーティスト・ステートメントを提出するアルルのポートフォリオ・レビューやレビュー・サンタフェなどの他、オンライン・ポートフォリオ・レビューのように欧米の識者に常時サブミッション可能なフォトグラフィ・プラットフォームと、美術館との連携などの背景のことになります。それとつながるか分かりませんが、これも私観にはなりますが、コマーシャル系とファインアート系は日本では分かれているような印象がありますが、欧米ではクオリティという面からみるとかぶっているように自分には見えるんですよね。

加藤: なるほど、興味深いですね。Ninomiyaさんが今回選んだ作品「Eden」について教えてください。

N:「Monochrome Diary / Landscape」という展示へのオファーを頂いた際、私にとって白黒写真のシリーズは主に二つしかありませんでした。ひとつは神奈川県の歴史(県内に存在する国境=米軍基地)に関する「Borderland」シリーズと、もうひとつは過去に撮った写真を部分的に繋ぎ合わせてシリーズ化できるかどうか検討し始めた「Eden」でした。前者のシリーズを出展すれば、日本でありながらアメリカ(海外)のような風景が含まれるので、展示作家4名の全体バランスとして成立しやすかったとは思いますが、「Diary」のように日常を撮り歩いたものではないので、「Landscape」という意味合いをどのように捉えるかと悩んだ結果、後者を選択しました。

加藤: そうでしたか。

N:「Eden」は『トム・ソーヤーの冒険』の著者マーク・トウェインによる『アダムとイヴの日記』という小説を読んで、エデンの園を地球という惑星と人間の営みの影響を受けやすい自然環境の象徴として捉え、ここはユートピアなのか、それともディストピアなのかと考えてみたかったシリーズです。よって、エコロジーな原料の「楮」を使用した和紙にプリントすること、と同時に、欧米日混雑展示の中で日本人としてのアイデンティティも作品の背景に醸し出せるように、日本の伝統工芸の和紙を選択したいという思惑がありました。

フォトグラファーズラボラトリーにてテスト確認。Masato Ninomiya「Eden」より。

「ここはユートピアなのか、それともディストピアなのかと考えてみたかったシリーズです」

Masato Ninomiya「Eden」より。

白黒で写真を撮ること

加藤: 今回の展示タイトルにもなっていますが、白黒で写真を撮ることについて少し意見交換をさせてください。私にとって白黒は見慣れた景色を匿名化してくれるところと、カラー以上に複雑な「色味」を含んでいるところに気づいてから、それを探究したくて白黒で撮り続けています。それと、被写体を生まれ育った東京の下町とした際に、「ノスタルジック」や「レトロ」という既存のイメージに引き寄せられてしまいかねません。ですが私自身ティーンエイジャーの頃には、自分が生まれ育った場所への嫌悪感もあり、それは今も完全には拭いきれていません。写真を撮る際にそれを払拭する自分なりの方法として、撮影をする際の水平垂直をルールとせず、建物とその表面の表情を幾何学の図形と捉えてカメラを傾けて撮影をすることを意識的にやっています。

Ninomiyaさんも渡部さんもカラーでも撮影されています。白黒、モノクロームで作品を作ることについてご意見を教えてください。

「水平垂直をルールとせず、建物とその表面の表情を幾何学の図形と捉えて撮影をすることを意識的にやっています」

Takashi Kato

N:私にとって白黒写真は、なぜか自由になれる感覚があります。その理由を考えたことはありませんでした。改めて考えてみると、より選択肢が増える印象があるかもしれません。例えば、カラーでもそれは可能ですが、ざら紙や和紙への印刷、あるいはリソグラフプリントなども白黒の方が相性の良さを感じます。フィルムの自家現像でも、現像液の種類を選べる選択肢、液温や現像時間に関して標準ではないプロセスも試みやすい、写実的な表現でも、より抽象的な表現でも、白黒の方がより選択肢が広い印象が自由になれる感覚に繋がるのかもしれません。 私自身は「Wintertag」シリーズを始め、カラーの方が比重が大きかったので、カラーも白黒も対等に捉えていますが、美術科出身の人から「あなたの(カラー)写真は三色の絵の具で描ける」と色数によるフレーミングやコンポジションの特徴を指摘されることがありました。フレーム内に入り込む色数を整理する点では、私にとってカラーと白黒の違いはあまり大きくないのですが、より白黒を選択する理由にはなるのかもしれません。

加藤: 渡部さんはいかがですか?今回ご覧になっていただいた展示タイトル「Monochrome Diary / Landscape」(2025年5月23日で会期終了)にもありますが、白黒、モノクロームで作品を作ることについて、渡部さんはカラーは記録(地元福島で撮影されている「Thereafter」としてまとめられるシリーズなど)、白黒は抽象、非日常などともおっしゃっています。カラーで撮影する時との違いを教えてください。

渡部:モノクロームシリーズ(Somewhere not Here など)は、カラーよりもイメージを抽象化しやすく、伝えたいことをより明確に表現できる点に面白さを感じています。自身の内面を表現する手法として、とても合っていると考えています。 一方、福島のシリーズ(Thereafter など)は、記録性を重視しているためカラーを用いています。

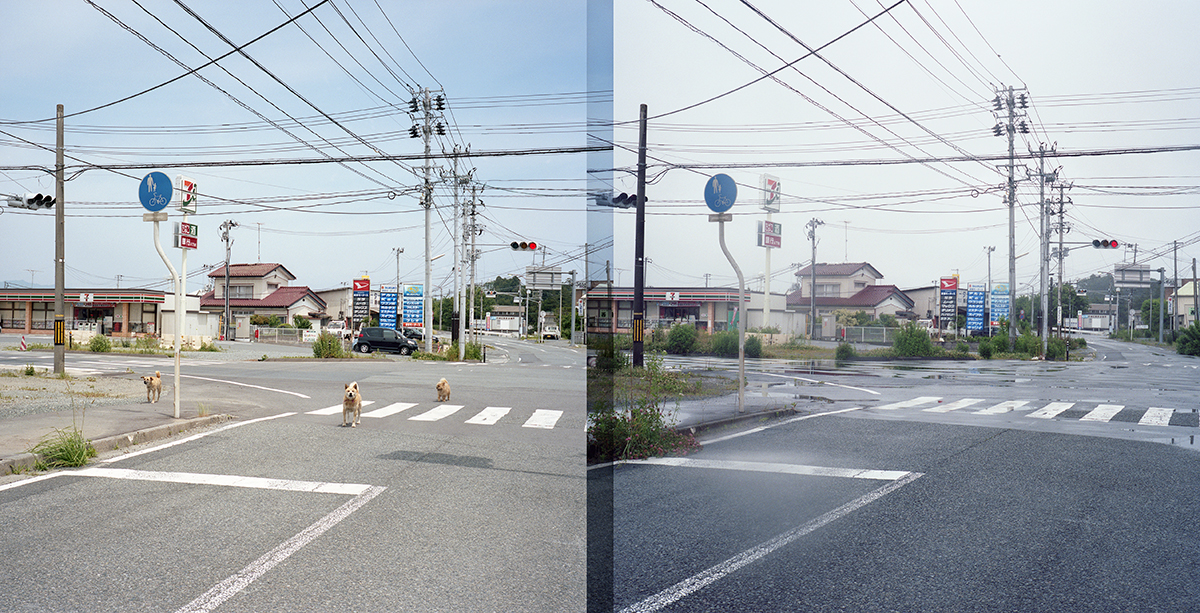

「福島のシリーズ(Thereafter など)は、記録性を重視しているためカラーを用いています」

Toshiya Watanabe「Thereafter」シリーズより。

加藤: 「Somewhere not Here」(2021年)、「Beyond what you see」(2024年)といった最近のモノクロの2作は特に抽象度が増しているように思いました。Ninomiyaさんが徳島の阿波和紙を使って制作する思いを身近にお聞きしたり、後ほどまたお聞きしますが、写真の技法である「オルタナティブプロセス」について語っていただいたことは個人的に学びになりました。

私自身15年ほど前のことになりますが、安価に手に入りはじめたインクジェット用紙に物足りなさを感じ、和紙ではありませんが、藁半紙に写真を印刷したり、ZINEを作っていたことを思い出しました。紙詰まりを起こして印刷には苦労しましたが、個人的にはあらためてこれから試していってみたいと思いました。

N:藁半紙はオンラインショップで簡単に手に入りますし、いまは紙詰まりもしませんので、ぜひまた試してみてください。

加藤: ありがとうございます(笑)。二宮さんは私も含め他の3名の作家についてどのような印象をお持ちでしたか?4人で展示をしてみての感想をお聞かせてください。

N:マシューさんに関しては16年ほど前のFlickrですでにフォローしていました。Flickrの後にTumblrでもマシューさんを含む欧米写真アート界の方々の話題や動向を常にチェックしていました。今回の欧米2名の展示作家は共に、その写真集がアートフェアで受賞、全世界で即ソールドアウトになるほどのアーティストです。そのような彼らの作品をこの日本で、触れられるような距離で見られることはまたとない機会だと思いました。が、共演するとなると、独学で尚且つ実績が乏しい私にとってはプレッシャー以外の何ものでもありませんでした。日本人である加藤孝司さんの下町のシリーズなどは、それが故郷への拒否感でもあるとは想像できませんでしたが、下町らしさを感じない、かつ、あまり日本人っぽくない作風の傾向を感じてはいましたので、欧米日混在になった際にどのように目に映るのかというところには興味がありました。

実際の反応としては、写真作家の方からは「とても整ったいい展示だと感じた」とのお言葉や、一緒に鑑賞した写真関連以外の方からは「(会場には個々のステートメントは置かれていませんが)これまで写真しか見ていなかったが、テーマを知って眺めると奥深くて面白い」とのご感想を頂いています。

「被写体を生まれ育った東京の下町とした際に、「ノスタルジック」や「レトロ」という既存のイメージに引き寄せられてしまいかねません」

Takashi Kato

ー ありがとうございます。渡部さんは彼らの作品はいつからご存知でしたか?

渡部:マシューさんは「Jasper」の時からです。この本をみて、こんなすごい人がいるんだと思いました。テラススクエアでの次の展示となるブライアン・シュットゥマートさん(現在展示中)は2013年の「Grays the Mountain Sends」で衝撃を受けました。2014年の「Islands of the Blest」、2017年の「Good Goddamn」もすぐに購入してますます彼の作品が好きになりました。アグニシュカさんはブライアンさん、マシューさんらの出版社TRESPASSERから上梓された「FÖR」で知りました。TRESPASSERは好きな出版社で彼らの作品以外にも何冊か持っています。私も欧米の写真界が注目する彼らの作品が東京のこの場所でみられることは本当にすごいことだと感心してみています。

「私にとって白黒写真は、なぜか自由になれる感覚があります」。Masato Ninomiya.

加藤: 嬉しいです。テラススクエアでは近年海外の作家も交えてキュレーションを行っています。渡部さんは海外で作品を発表したり、海外の作家やその動向についてもお詳しいですが、海外の写真作品や作家についてどのようにご覧になっていますか?また、作家、キュレーター、ギャラリー、研究者など、どのような交流がございますか?

渡部:私は写真や写真集が好きなだけで、海外の作家の動向に詳しい訳ではありません。

ただ、アメリカの出版社から出ている写真集を見ると、地方のコミュニティと自身の関係性を作品にしている作家が多い印象を受けます。

代表的なのはアレック・ソスさんでしょうが、テラススクエアで現在展示をされているブライアン・シュットゥマートさん、マシュー・ジェニテンポさんのように、身近なコミュニティを通して、アメリカに深く根ざす問題を情緒的に伝える作家が増えているように感じられます。

他にも、Mark SteinmetzさんやReymond Meeksさん、Vanessa Winshipさん、Jesse Lenzさんは好きな作家です。

海外の作家との交流は多くはないですが、アイルランドと日本の交流企画展「KWIDAN」展がきっかけで繋がったアイルランドの作家、所属するベルギーのIBASHO Galleryの作家、そしてSNSで知り合った作家たちと、たまに情報交換を行っています。

ギャラリーだと昨年、IBASHO galleryで個展を開催し、アイルランドのSO FINE ART EDITIONS Galeryのグループ展にも参加しました。

他には、ポートフォリオレビューで知り合った、サンディエゴ美術館(サンディエゴ写真美術館)の名誉館長のDeborah Klochkoさんとは連絡を取り合い、先日写真集3冊を寄贈させていただきました。

STEIDLで写真集「Thereafter /あれから」を制作中で、Gerhard Steidlさんと共に作業を進めています。その本の推薦文は Charlotte Cottonさんが書いてくださっています。

Toshiya Watanabe.

加藤: すごいです。私は近年アメリカ写真に引き寄せられていて、現代のマシューやブライアン、ライアン・マッギンレーやマイク・ブロディ、あと大好きなロバート・アダムス、さらに遡って、ティモシー・H・オサリバン、ウィリアム・ヘンリー・ジャクソンらの作品が好きでみているのですが、アメリカの広大な自然や、自分たちがいるコミュニティという共通するものをモチーフにしながらも、その扱い方が時代によって変わってきている気がします。それが何なのか写真から探るのも魅力だし楽しいんですよね。

渡部:そうですね。最近の作家たち、アレック・ソスさんやReymond Meeksさんもそうですが、彼らはアメリカに根強く残るものをテーマにしながらも、それを美しく情緒的に魅力的に描くのがうまいなあと思っています。

加藤: 確かにそうですね。

N:欧米の写真家アーティストたちはより現代的で先進的な印象があります。彼らは白黒写真も古典的なものではなくむしろ現代的なものとして捉えている印象で、アーティストによってはポスト◯◯(従来のその後)のような斬新なアプローチに白黒写真を用いている印象さえ受けます。

情報源は、落選・入選の結果を問わず、自分自身が挑戦した欧米のコンペティションや公募の結果(選出者リストと作品傾向)が主なところです。あるいは、欧米の写真集出版社のメーリングリスト、同じ公募を通過した欧米写真家とのコミュニケーション、国内写真作家さんとのEmailでの情報交換、写真集やzineの贈り合いなどです。

そんな中、私は白黒写真に関しては、写真家ではないアーティストの写真集が好きでした。アメリカの画家エルズワース・ケリーの写真集(『Photographs』Aperture)やドイツの彫刻家カティンカ・ボックの写真集(『Der Sonnenstich』Roma Publications)など。ロバート・アダムスやロバート・フランクを系譜とするような風景も好きですが、白黒写真ではより抽象的または造形的なアプローチのアイデアにも惹かれます。近年は東北拠点の写真作家さんよりお教え頂いたギリシャのVoidという写真集出版社、スペインのYurian Quintanas Nobelというアーティストの『Dream Moon』という写真集などは是非入手したいと思っています。オランダのローマパブリケーションもよくチェックしています。

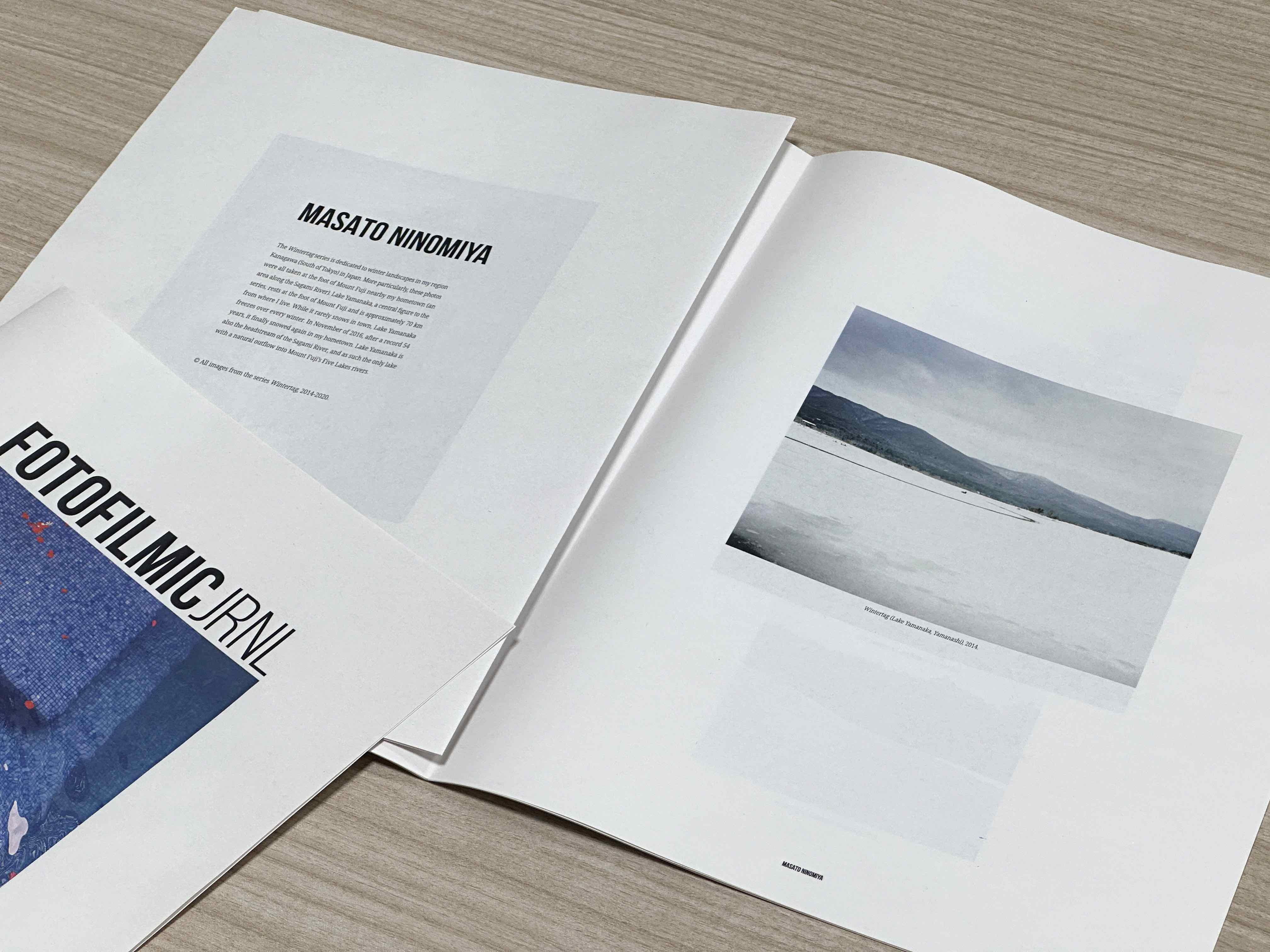

Masato Ninomiya氏の作品が掲載された「FotoFilmic JRNL11」。「JRNL11のゲストエディタ(審査員)は元サンフランシスコ近代美術館(SFMoMA)写真キュレーター、現カリフォルニア美術大学非常勤教授・美術史家Corey Kellerさんです」

Photo:Masato Ninomiya

作品はいかに受容されるのか?その一例として。

加藤: 日本の作家が海外で作品を発表することについて少し意見お聞かせください。

私は普段海外の作家を知るにあたり、InstagramなどのSNSを情報源に活用しています。お二人は好きな作家、気になる作家に出会う時に、どのように情報を得ていますか?

また渡部さんは海外でも作品を発表されています。日本の作家が海外の方に作品を知ってもらうきっかけには、ギャラリーや誌面に取り上げられる前段階として、どのようなことが考えられると思われますか?実際に実践していることを教えてください。

N:16年ほど前から実践しているのは、欧米写真アート文化の中で気になったグループzineを購入することです。グループzineとは仲間内で発行するzineのことではなく、ひとつのテーマで世界中から作品を募り(公募テーマがない場合もあります)、エディタが選別して編集するzineのことです。名の知れた完成されたアーティストの著作物が写真集だとすれば、グループzineは知る人ぞ知るアーティストがより広く掲載されている辞書みたいなもの(アーティスト・カタログ)と私は捉えています。独学の自分にとってはその世界を知る上での助けや学びになります。それらの公募に応募してみるのも自分自身を計る上で楽しいですし、その結果、選出者同士の国境を越えた繋がりも生まれたりします。

もうひとつ付け加えると、2012年にカナダで創設されたFotoFilmicのような各国美術館とも連携しているプラットフォームの公募では、その受賞者たちはアーティスト・カタログへの掲載にあたって、将来的に写真集出版の機会があった際のデモンストレーションのようにJPGではなくTIFF入稿が求められ、用意すべきドキュメント類も同時に学ぶことができます。どんな経験ができるか、どこにサブミッションするかということは普段なるべく意識しているかもしれません。

テラススクエア展示風景、Masato Ninomiya「Eden」より。

渡部:海外の作家や写真集に関する情報は、主にイギリスのPhotobookstoreをはじめとする写真集専門店のSNSを活用しています。

また、各出版社からのニュースレターにも目を通すようにしています。

国内では、flotsam booksの小林さんやbook obscuraの黒崎さんから、いろいろな情報をいただいています。

海外ギャラリーから最初に声がかかったのはFlickrがきっかけでした。当時、「Film is not dead it just smels funny」というグループを主催していた方が私の写真を気に入り、彼が設立したギャラリーで作品を扱いたいと申し出てくださったのが、海外活動の出発点です。なので、SNSは自分の作品を知ってもらう有効なツールだと考えています。

これまでいろいろな公募展に応募してきましたが、アメリカのPhotolucidaが主催する写真コンペティション「Critical Mass」への応募はお勧めします。

ここでTop50に選出されると、世界中の著名なギャラリスト、キュレーター、エディターに作品が紹介されます。

私自身も、これで「Le Monde」(フランス)、「The Wal Street Journal」(アメリカ)、「VICE」(アメリカ)などのメディアに取り上げていただきました。グローバルな写真のネットワーク「LensCulture」のコンペティションも、注目度が高いと感じています。

海外で作家活動をする上で、「自分のウェブサイトがないことは、手ぶらで戦場に行くようなものだ」と、ある著名な作家の方からアドバイスをいただきました。

この言葉をきっかけに、自分の名前のドメインを取得し、英語表記のウェブサイトを制作しました。

現在所属させてもらっているIBASHO Gallery(ベルギー)も、私のウェブサイトやSNSで興味を持ってくださり、コンタクトしてきてくれました。SNSもリアクションの半分以上は海外からです。

それと私の場合、POETIC SCAPE(東京)の柿島さんから、心強いアドバイスをいただけたのも大きいと思っています。

Toshiya Watanabe.

加藤: 今回マシュー・ジェニテンポ、アグニシュカ・ソスノフスカという、二人の海外作家、そして現在開催中の34回展ではアメリカ・テキサスのブライアン・シュットゥマートを紹介しています。もう少し海外について議論させてください。

Ninomiyaさんは海外の印刷物への参加経験をお待ちです。渡部さんは国内外のギャラリーにも所属・作品を発表されています。

海外と国内の写真の扱い、受容のされ方について意見交換をさせてください。写真をめぐるさまざまな点における「日本」と「海外」(アメリカ・アジア・ヨーロッパ、ロシアなど違いがあると思いますが)の違い。日本、あるいは海外、どちらで作品を発表したい、するべきと思っているか。また、その理由などもお聞かせください。

渡部:これまで展示をしてきた国内外のギャラリーはどこも信頼できるので、作品の扱いで大きな違いは感じません。

作品の「受容」という点では、初めてIBASHO Galleryのグループ展に参加させてもらった際、展示前の告知の段階で4点購入してくれた方がいました。

私のプリントが格安なのもありますが、日本ではこんな経験はなかったので、写真を購入する文化が普通に根付いているんだと実感しました。

2024年9月にIBASHO Galleryで開催した個展では、オープニングにも出席しましたが、作品を気に入ってくださった方は向こうから賛辞を述べてくれたり、疑問があれば熱心に質問をしてくる方もいて、日本よりも反応がわかりやすかったです。それと作品を見ながら、自分の家でどう飾るかを具体的に考えている人もたくさんいました。

私の「Beyond what you see」は海外のメディアでも紹介され、昨年英国の新聞The Guardian紙にも掲載されました。しかし、日本で私の作品が紹介される事は少ないので、メディアの取り上げられ方にも違いを感じます。

作品の発表に関しては、日本、海外を問わず、展示の機会をいただけるのであれば、場所は問いません。

Takashi Kato.

加藤: 展示前の段階で購入されるとは、彼らにとって海外の作家である渡部さんの作品への愛着と深い理解がすでに根付いていることを感じます。

渡部さんは白黒作品においては、静けさのある独特なトーンの作品を作られています。

そのことに関して、展示もされている吉祥寺の「ブックオブスキュラ」の黒崎さんが「静寂写真」と評されていて記憶に残っています。

実際に私も渡部さんの白黒作品からは、「静けさ」とともにアートにおける「狂気」のような凄みも感じます。

作家として、現在の白黒作品を作る時に意識をしているのは、どのようなことでしょうか。

the (M)éditions(フランス)とIBASHO galleryの共同で出版された2つのモノクロ作品集「Somewhere not Here」、「Beyond what you see」についても、ここで試されたこと、実践されたこと、テーマや被写体となったものなどについて教えてください。

渡部:「静寂」は学生時代からの意識していて、1970年代の日本人写真家に多く見られた「ノイズ」を感じさせる作品とは逆の、音のない世界を作れないか模索していました。なので「静寂写真」として見てもらえるのは、その成果だと思います。

加藤さんがおっしゃった「狂気」というのがどこから感じられるのか逆に興味がありますが、過去に癌を経験したことや、震災を経験したことで生と死について意識することも多く、それを作品に反映したいと思っているからかもしれません。

私が「Somewhere not Here」、「Beyond what you see」を制作する上で意識しているのは、鑑賞者が自身の記憶や感情を呼び起こし、作品と深く共鳴するような表現です。

そして、単一の感情に留まらず、「美しさ」と「狂気」、「安らぎ」と「不安」といった複数の感情が交錯する作品を目指しています。

他にも、日常の中に潜む非日常、記憶の曖昧さや変容、ゲシュタルト崩壊、日本文化の「間」の概念、詩のような余韻などを意識しながら作品制作をしています。

加藤: ありがとうございます。もちろん賛辞を込めての表現なのですが、私が渡部さんの作品のどのようなところに「狂気」を感じるかというと、その作品に向かう執念のようなものといいましょうか。写真を通じて日常を異化してしまうところにすごみと魅力を感じました。

「単一の感情に留まらず、「美しさ」と「狂気」、「安らぎ」と「不安」といった複数の感情が交錯する作品を目指しています」Toshiya Watanabe.

N:私は二度しか日本の公募に応募した経験がないので日本での受容のされ方は正直なところわかりません。

2010年、世界的著名なキュレーター、シャーロット・コットンの著書『現代写真論』以降、2021年の元ロンドン芸術大学総学長グレイソン・ペリーの著書『みんなの現代アート』でも、もはやこの世界は美大出身者しか通用しない、美大でのキャリアがその世界にコミットするひとつの手段となり得るかもしれない、というような趣旨が述べられていたように思いますが、昨年、中国出身の写真家アーティストたちのダミーブック展や個展を複数見てきた際、出展作家は例外なく欧米の美大出身者でした。

シンガポールや韓国の写真家アーティストも欧米の美大出身者が数多く目に留まり、あくまで傾向ですが、文字通り「海外(西洋)と日本」と捉えられるような印象さえ受けました。

国内に関しては、カテゴリーのようなものが分断されているような印象も感じます。大きな枠では、写真アート界と大衆文化。大衆文化(「ファインダー越しの私の世界」など)はより商業コマーシャル写真寄りに思えます。写真アート界でも、ビジュアル表現に写真やビデオを用いる現代アート(もはや作家自身は写真を撮っておらず、監視カメラ映像やグーグルアースの画像を用いたインスタレーションなどを含む)と、古典的(伝統的)写真アートの世界など。後者は作家の心象風景が少なくない印象を受けます。日本には「私写真」という言葉があるので、「私」という内向的テーマが他国と比べてユニークなポイントかもしれませんし、「ランドスケープ」の意味合いが西洋と日本とではかなり異なるのかなとも感じています。私自身は外の対象をテーマにしたり、リサーチ感覚でランドスケープを撮ることが少なくないので、キャリアがなくても海外の公募に時折挑戦していければと思っています。日本ではコマーシャルをやりながら写真作家として活動されている方もいますよね。

Masato Ninomiya氏近影。Photo:Takashi Kato.

渡部:そうですね。日本にはメーカー系のギャラリーと、コマーシャルギャラリーが存在するのも、Ninomiyaさんの言う分断を感じさせる要因になっているのかもしれません。

商業中心に活動されている方が前者で、自身の作品中心に活動している方が後者で、作品を発表している印象です。観客の層も

全く違いますよね、カメラ好きと写真(アート)好きとで別れるような感じで。

海外では、普段広告をやっている方が突然ファインアートをやっても、評価されにくいと聞いたことがあります。

日本でもその傾向はあるような気がしますが、どうなんでしょうね。

N:でもどういうわけか日本は美大出身の方でも商業・コマーシャルフォトグラファーの道に進む方が多い印象があります。一方、欧米では美大出身の方はファインアートの世界に進む方が多い印象があります。

渡部:単純に国内ではファインアートだけでは生活ができない、というのが大きいと思いますよ。

N:確かにそうですよね。コマーシャルギャラリーのシステムに入れるのは作家活動をしている全人口の5%に満たないという現実があると私も聞いたことがあります。

渡部:日本では純粋に作品販売だけで生活ができている人は両手に数えるほどではないでしょうか……。テラススクエアで展示された方のなかでは小野啓さんは、コマーシャルや広告のお仕事をされながら、コンスタントに作品も発表されていて日本の中では稀有な素晴らしいスタンスで作品づくりをされていると思っています。

加藤: 今はわかりませんが写真家の北井一夫さんから以前、かなり早い段階から雑誌の仕事と並行して、作品の販売に注力していたとご本人から伺ったことがあります。

Takashi Kato

トラディショナルか?オルナタティブか?

加藤: すこし話題を変えて、写真における印刷技法について少しご意見を聞かせてください。今回の「Monochrome Diary / Landscape」で二宮さんは阿波和紙で作品を制作しました。現在、「ルーメンプリント」、「ケミグラム」、「サイアノタイプ」、「カリタイプ」などの古典といわれる写真技法、印画紙にとらわれない自由な支持体の選択肢など、写真の「オルタナティブプロセス」が国内外問わず注目されています。SNSでつながっている海外の写真家たちの中でも積極的に実践されている方も何名か知っています。

渡部さんも写真家デビューのきっかけになった「期待される若手写真家20人展」に選出された作品では印画紙に加工を施す作品を手がけられていたとお聞きしました。

現在主流とされている写真作品を作る際の「インクジェットプリント」、「ラムダプリント」、「ゼラチンシルバープリント」などとは異なる作品制作のプロセスについて、ご自身の実践も踏まえてご意見をお聞かせください。

渡部:確かにここ数年、「オルタナティブプロセス」で作品を制作する作家が増えていますね。

私自身も、過去にプラチナプリントやコロタイプのワークショップに参加経験があり、関心があります。

アイスランドと日本の作家がそれぞれ20名ずつ参加する「KWAIDAN(怪談)」展では、版画作家や工房関係者との交流が生まれました。これを機に、版画を使ったプリントやフォトポリマーグラヴュールなどの技法も試していきたいと思っています。

加藤: Ninomiyaさんとの事前のやり取りの中で、写真における「トラディショナル」(フィルムでの撮影、それにまつわる作品制作のあり方、現代においてはデジタルカメラもトラディショナル(主流)でもあると思いますが)なあり方と、「オルタナティブ」なあり方について(文字通り写真の「オルタナティブ・プロセス」、ルーメンプリント、ケミグラム、サイアノタイプ、カリタイプなど古典技法、印画紙にとらわれない自由な支持体の選択肢、鶏卵紙プリント、など)少し議論をしました。今回二宮さんは阿波和紙での制作にこだわりましたが、そこにはどのようなお考えがあったのか、もう少し教えてください。

N:どこの国でみるかによって「トラディショナルなあり方」、「オルタナティブなあり方」は異なる傾向にあり、「それぞれこうあるべき」と定義することは難しいと感じています。

近頃、興味深く感じたのは、中国出身でイギリス拠点のビジュアル・アーティストや、イギリスでアートを学ばれた日本の写真家アーティストの方が、奇遇にも掛け軸のフォーマットで写真作品を制作されていたことです。

東アジアを除く海外においては、写真における掛け軸フォーマットはユニークで斬新なもの(オルタナティブ)に映るように思えます。東アジアにおいては、忘れられがちな伝統(トラディショナル)のひとつかもしれません。保守的な思想をお持ちの方は「写真フォーマットは従来どおりであるべきだ」と掛け軸フォーマットを否定視されるかもしれませんが、『文化や歴史を「新しい形で」継承していくこと』もアートの形のひとつと感じたところです。書や文字だけでなく写真を和紙にプリントすることも同様に。

「エコロジーな原料の「楮」を使用した和紙にプリントすること」Masato Ninomiya.

N:阿波和紙に関しては今回の展示作品だけでなく、TABF2024で出品させて頂いた和綴じの自家製本でも使用しました。これはあくまで私個人の心の内に秘めていた意思であり、展示したことでの実感とは関連はありませんが、私の父方は四国高松と、藍染めや阿波和紙の産地徳島がルーツです。母は東京下町出身で、隅田川沿いも伝統工芸の町だったと言います。今回の展示会場にほど近い江戸時代の神田川沿いには藍染めの紺屋がありました。錦町から少々南下した八丁堀には、写楽がいたとも言われる阿波徳島藩があったことは有名かもしれません。江戸幕府は阿波徳島藩に阿波和紙の産業化を命じたそうです。作品のテーマに関わる理由の他、自分自身のルーツと展示会場周辺(東京下町)の文化や歴史にも間接的に触れられたらと思いました。

加藤: テラススクエアがある神田錦町・神保町界隈でいえば、日本最古の古書街があったり、日本の伝統文化や伝統美術ともゆかりが深い場所でもありますね。

お二人は写真文化やご自身の作品を伝える上で実践されていることはありますか?

渡部:特に何かしていることはありません。SNSや自分のウェブサイトで情報発信しているぐらいです。

N:町中で初対面の人に、写真を撮らせて頂けませんか? 被写体になってもらえませんか? とお声がけしたことが過去15年間で三回だけあります。クラシック音楽界でもユニークな存在に感じた楽団、演奏能力や歌唱力がずば抜けていると感じたスタジオ・ミュージシャン、そしてミュージカル女優、そして最近では、お声がけして撮影させて頂いたあとにご職業を知った漫画作家さん。そのような方々との交流の中では、彼らが疑問に思っていること、例えば、カメラマンと写真作家の違い、商業コマーシャル写真と写真アートの違い、音楽界のコンクールと写真アート界のコンペティションの違い、写真アートにはなぜステートメント(言葉の説明)があるのか、額装に用いるフレームの種類や価格面など、色々な話を交わします。身の回りの極めて狭い範囲ですが、それに答えていくことが自分にとっては復習で、交流を通じて少しでも写真文化に興味を持って頂けたらと思っています。今回の展示イベントにも遠いところから彼らが足を運んでくれたことに感謝しています。

「印刷物をつくることは自分がやっていることを伝える上でも、重要だと実感しています。」

2024年に制作したアーティストブック「Whom are you looking at?」。Takashi Kato.

加藤: 個人的にはどのようなかたちであれ、アーティストブックのようなかたちで印刷物をつくっていくことは、国内外の作家の皆さんとコミュニケーションしたり、自分がやっていることを伝える上でも、とても重要だと実感しています。 渡部さんのSNSでの写真に関する発信をいつも興味深く拝見しています。ご自身で現在写真をめぐるトピックスで追い続けていること、最近気になることはありますか。

渡部:追いかけているトピックスは特に無いですね。

最近気になっているのは、2月に行く予定だったSTEIDLでの印刷作業の立ち会いに、いつ呼ばれるかが気になっています。

制作開始からすでに8年経過しているので。

Toshiya Watanabe「Thereafter」シリーズより。

加藤: それは気になりますね。話はかわって、写真を撮影する機材の話をするのは野暮というきらいがあるかもしれませんが、海外の写真家のインタビューを聞くと、機材の質問が結構あるのであえてお聞きします。渡部さんは普段、中判フイルムカメラのマミヤ6、デジタルのGRを使い分けているとお聞きしました。それらはどのような用途で使い分けていますか?

渡部:マミヤ6は2005年頃に会社の近くにあった新橋カメラで見つけて、どうしても気になり購入しました。 それがきっかけとなり学生時代以来、再び真面目に写真を撮るようになりました。

加藤: そうでしたか。

渡部:はい。震災以降、2011年6月11日から現在も撮り続けている福島のシリーズは自分の持っている一番画質が良いカメラという理由で、中判カメラを使ってカラーで撮影しています。一方、モノクロシリーズは、いろいろなカメラを使っていますが、 いつでも持ち歩けるデジタルのコンパクトカメラをメインに撮影しています。

「中判カメラを使ってカラーで撮影しています」渡部敏哉氏。Photo:Takashi Kato

加藤: Ninomiyaさんはいかがですか?

N:私はPLAUBEL makina 67を16年間使用しています。フィルムフォーマットは中判6×7で、持っているカメラは現在それ一台です。今回の出展作品の中で大全紙の作品のみ35mmフォーマットで、その使用カメラはRollei 35SEでした。Rollei 35SEは玩具のようなカメラだと思われがちかもしれませんが、暗室で手焼きプリントする際に非常に焼きやすいネガを作れる優れた道具です。が、会期中に手放してしまいました。

私にとって、PLAUBEL makina 67も、Rollei 35SEも、幼少期に母から譲り受けた最初のカメラCanon Canonet Jr.も、搭載されているレンズの焦点距離と開放値がすべて同じ、どれもレンジファインダー型です(PLAUBEL makina 67のレンズ焦点距離を35mm換算すると約40mm。開放値はすべてf/2.8)。

ちなみに、Canon Canonet Jr.もRollei 35SEもピント調整不可の素通しファインダーですが、PLAUBEL makina 67も距離計窓をパーマセルで塞ぐとファインダー中央の二重像が消失して素通しファインダーになります。ランドスケープに限らず人物ポートレートやスナップでも、ピント調整がほぼ不要なf/8やf/11まで絞って撮影する際、ファインダー内がクリアに見えるので私がよく使う手段です。

「PLAUBEL makina 67を16年間使用しています。持っているカメラは現在それ一台です」

Masato Ninomiya.Photo:Takashi Kato

加藤: 私も中判はNinomiyaさんと同じプラウベルマキナ67 、フジのgf670、デジタルとフイルムのライカMを使っています。最後に、「テラススクエアフォトエキシビョン」という場所についてご意見きかせてください。日本ではアートはアートフェアなどでの屋外展示などの例外を除いて、白い空間(ホワイトキューブ)で展示することが多いような気がします。一方、海外ではかなり著名な作家であっても、ホテルや一般住宅のベッドルーム、暖炉があるようなインテリアの中での展示などもよく見かけます。テラススクエアは神田錦町・神保町という歴史的な古書街に隣接する空間ではありますが、展示スペースは現代写真を展示する空間としては、いわば「オルタナティブ」な場所ともいえるオフィスビルのエントランス空間で、行き交う人も多いパブリックな場所です。最近では海外の作家から、ポジティブな意見を頂くこともあるのですが、お二人はどのようにご覧になられているのでしょうか。

渡部:新宿や銀座、六本木ではなく、これまで写真を見るイメージが無かった神保町にあることが、面白いと思いました。それと写真を見に来る人だけでなく、不特定多数の人に写真が自然に目に触れる場所で作品を発表できることは作家としては素敵なことだと思いました。

かつて写真集を探しに訪れた古風な街が、今や新しいビルが立ち並び、浮世絵を求める外国人観光客で賑わい、雰囲気が変わってきています。

国内であまり紹介されていない海外作家の展示を行う「テラススクエアフォトエキシビション」が、この街の変貌を象徴する場所となることを期待しています。

N:個人的には日本の場合、公共空間にあるもので一番多いのは広告だと思いますが、欧米では公共空間やオフィス、地下鉄の駅やバス停をジャックしたり、または家の中に普通にファインアートがあり、購入するという文化もあるように思います。そういった意味でも、ギャラリーシステムやコンペティションなどのイベントとは異なる、公共空間のオフィスビルのロビーを利用したユニークな展示イベントとして存続を希望しています。つい、作家視点の議論になりがちですが、そこを訪れる最も多い利用層は上階のオフィスやフードコートの利用者の方々だと思います。アートギャラリーに足を踏み入れるのはちょっと躊躇してしまう方々にも、公共空間であれば気兼ねなく訪れることができるかもしれません。あるいはロビーを利用される方々の多くはその壁の展示物にはあまり目を向けないかもしれません。それでも公共空間を彩るイベントとして、日本の日常にアートをというスタンスとしてもテラススクエアフォトエキシビョンが知る人ぞ知る、粋なイベントとして継続されていくことを期待しています。若かりし頃には箱崎への通勤途中の乗り換え駅であった神保町駅。そのA9出口側が、こんなにも整った閑静なオフィス街に生まれ変わったことには驚きました。テラススクエア・フォトの他、周辺のスクエアホールなども含めて、文化発信の地として今後も期待しています。最後に、主催者の加藤孝司さん、並びにテラススクエア・フォトに関わる方々には大変お世話になりました。

渡部敏哉|Toshiya Watanabe

1966年福島県生まれ。多摩美術大学在学中にPARCOが主催する「期待される若手写真家20人展」(1990年)に選出される。2016年、STEIDL BOOK AWARD JAPANを他の7名の写真家と共に受賞。2019年、Hariban Award 審査員特別賞受賞(Martijn van Pieterson & Annemarie Zethof選)。福島第一原子力発電所事故の影響で警戒区域に指定された故郷、福島県浪江町を記録した一連の作品はLe Monde(仏)、THE BIG ISSUE(台湾)など海外メディアでも数多く紹介された。個展には「18 months」、「THROUGH THE FROZEN WINDOW」(いずれもPOETIC SCAPE)などがある。出版物に「Somewhere not Here」(2021年、(the (M) editions)、「Beyond what you see」(2024年、the (M) editions & IBASHO)がある。 https://www.toshiyawatanabe.net

二宮正人 Masato Ninomiya

1972年東京都生まれ。神奈川県在住。主に神奈川の歴史とその自然や環境との関係をテーマにランドスケープ・シリーズを制作している。イギリスInternational Photography Grant 2019で「Wintertag」シリーズがランドスケープ部門入選。イタリアURBANAUTICA Institute Awards 2021で「Coastline」シリーズがショートリスト入選。カナダFotoFilmic JRNL 11 2022で「Wintertag」シリーズがWinner。国内のIMA next ♯25 STORYでは両親の終の住処をテーマにしたプライベートな作品シリーズ「Reincarnation」でショートリスト入選。2020年のパンデミック&欧米ロックダウン時にはロンドン芸術大学出身のドキュメンタリー写真家二名が発案したVR展示の公募展に「Borderland」シリーズが選出。その他、USやUKのインディペンデント・パブリッシャーのグループzineに単写真の掲載など。https://still-life.jp

加藤孝司|Takashi Kato

東京都生まれ。テラススクエアフォトエキシビションのキュレーション、写真および執筆。2009年頃より写真作品の制作をはじめる。個展に「Landscape seen by someone」(2020年)、グループによるテーマ展示「Dialogue with photography」(2022年〜)の企画・作品の出展を続けている。その他、アーティストブックを多数制作する。https://form-design.jugem.jp

まとめ、写真=加藤孝司 Takashi Kato

- テラススクエアフォトエキシビションVol.33「Dialogue with photography #4 Monochrome Diary / Landscape」

- 住所: 千代田区神田錦町3-22 テラススクエア 1F エントランスロビー

- 会期終了しました:2025年1月27日(月)ー2025年5月23日(金)

- 休館日: 土曜・日曜・祝日、入場無料

- 主催:テラススクエア | 協賛 住友商事 | 企画 加藤孝司、三浦哲生

- #88

- #Adam Ianniello

- #Agnieszka Sosnowska

- #ART

- #Bryan Schutmaat

- #Hiroshima

- #Interview

- #JENN KANG

- #Johanna Tagada Hoffbeck

- #JohannaTagadaHoffbeck

- #Kanadehamamoto

- #Kei Ono

- #Masahisa Fukase

- #Masato Ninomiya

- #Matthew Genitempo

- #Ohenro

- #review

- #Shota KONO

- #ShotaKONO

- #Takashi Kato

- #Thomas Boivin

- #Tokushima

- #TOP

- #アユニ・D

- #アート

- #インタビュー

- #ジョアンナ・タガダ・ホフベック

- #トマ・ボワヴァン

- #フォト

- #三部正博

- #井崎竜太朗

- #今井智己

- #内藤礼

- #写真

- #加藤孝司

- #堀 裕貴

- #小野啓

- #山口息吹

- #山本康平

- #岡崎果歩

- #建築

- #本多康司

- #根本絵梨子

- #池谷陸

- #池野詩織

- #渡邉りお

- #渡邊りお

- #渡部敏哉

- #温陽民族博物館

- #笠原颯太

- #編集長日記

- #諏訪万修

- #野口花梨

- #長田果純