「山の音」© Katsumi Omori, 2017

「山の音」© Katsumi Omori, 2017

小説家柴崎友香さんと写真家の大森克己さんの対談後編は、写真がもつかけがのなさについてお話がスタートします。

デジタルカメラが普及したのはここ20年ほどのこと。近年ではカメラ付き携帯電話が一般的になり、さらに気軽に写真を撮り、それを誰かに送ることが可能になりました。

そんな時代における写真とは、記録や記憶という意味に加え、言葉や、かつての手紙、メールのようなコミュニケーションのツールのようになっています。言葉を紡ぐ小説家として活躍する柴崎さんも写真がもつ意味について考えることがあると言います。

お二人の対談後編では一枚の写真が持つ意味、そして貴さについて、写真と言葉を巡るお話が展開します。

<前編はこちら>

一枚の写真がもつ「かけがえのなさ」

ー 柴崎さんは最近はどんなカメラで撮影をしているのですか?

柴崎:最近はもっぱらiPhoneで撮っています。以前はフィルムの一眼レフカメラ、そしてコンパクトカメラのあとにポラロイドも少し使いました。

その後、世の中はデジタルカメラになったのですが、私は少しそれには馴染めなくて、写真を撮らない時期もありました。5年くらい前にコンパクトデジタルカメラのパノラマ撮影機能というものに出合って、これはフィルムカメラとは違うことができると思ってパノラマ写真は今も撮り続けています。

大森:フィルムからデジタルになって、スマホになってと写真がこれからどこに行くのか分からないところも気になりますよね。

柴崎:フィルムからデジタルになったこともそうですが、ファインダーを見て撮るのと、液晶モニターで見て撮るのとでも違いがあると思っています。「寝ても覚めても」の中でもその違和感について書いているのですが、それが同じモニターを見て写真を撮るのでもスマホだと不思議とその抵抗が少しなくなりました。

大森:それはありますよね。でもそれってどうしてだと柴崎さんは思われますか?

柴崎:私の場合、スマートフォンは最初からカメラではないという認識があるからなのかもしれません。

大森:さっきも言いましたが、スマホになって写真が軽くなっているな、という思いはありますね。2006年に出した「サナヨラ」という写真集は全部フィルムで撮影したものですが、モチーフがバラバラというのは、今ボクがiPhoneで撮って発表している写真と同じです。

フィルムで撮ったものと比べるとスマホで撮った写真が、軽いな、という思いは少しはあるんだけど、でもこっちの方が「いま」だな、と思える自分が一方ではいて。

2006年と比べても写真を撮っている人は爆発的に増えていて、しかもそのほとんどがほぼ無限に撮ることができるスマホなわけで。そのことで単純に一枚あたりのかけがえのなさの強度は薄くなっているのは確かだと思うけど。

「山の音」© Katsumi Omori, 2017

「山の音」© Katsumi Omori, 2017

柴崎:それはそう思います。フィルムで撮っているときには36枚という制限があって、一枚写真を撮るのに選んでいましたよね。でも今は簡単にいくらでも撮れるというのはありますよね。

大森:写真家にとっては写真を選んでプリントをすること自体も仕事の大きな一部でした。

柴崎:最近では撮った写真をプリントすること自体が珍しいですよね。

ー それこそフィルム時代にはお正月と桜の写真が同じ36枚フィルムの中に入っていたりしましたよね。

柴崎:そうですよね。フィルム時代にはひとつの区切りが一本のフィルムの中に入っている感覚はありました。スマホやデジカメで撮っていると何枚でも撮れるから、時間的な区切りがないことは感じます。

大森:その区切りのなさを引き受けた方がいいのか、やっぱり一枚一枚を大切に撮るべきだから写真はフィルムだよねと思うのか。

あるいは区切りがないのは嫌だという方向もあると思うけど、あえてボクはプロ、作家、カメラマンとして本気でやりながら、その上で区切りのないスマホでやるというのが、時間が経ってみた時に、何かが残るような気がしているんだよね。でも砂漠とか瓦礫の中を進んでいるような気がするときもあるんだけど(笑)

柴崎:スマホの写真に関しては、つき合い方を考えながらやっているという感じがまだありますよね。

大森:だから今回の展示もそうだけど、これはそんな現代写真に対するちょっとした抵抗というか。だってスマホで撮った写真をわざわざプリントすること自体、どこか「問われる」ことじゃないですか。

柴崎:そうですよね。インスタで見られるのに、わざわざその場所に行って見るということ自体も含めて一つの問題提起だと思います。

ー 何を選択するか、そこに写真を撮る人のスタンスが問われているのでしょうか。

大森::だからsounds and thingsも、もちろん答えではないんだよね。

ただ、2011年以降にフィルムで撮った写真もあるし、スマホの写真もあって、近い将来、日々の暮らしの中で撮った写真を一度本にはまとめたいとは思っています。それをしないとどっかいっちゃうなあという気持ちはあります。

柴崎:大森さんは今、スマホ以外だとどんなカメラを使っているんですか?

大森:フィルムはライカ、デジタルはキヤノンの一眼レフカメラを仕事で使っています。それとコレ(iPhone)ですね。

柴崎:お仕事はデジタルですか?

大森:半々くらいかな。

柴崎:フィルムカメラとデジタルカメラを並行して使っていて、感覚が変化していくことはありますか?

大森:仕事によって分けているし、同じシーンでフィルムとデジタルで両方撮るというのはないかな。

柴崎:フィルムで撮ってスマホでというのもナシですか?

大森:それはあります。だからそれはiPhoneの軽さというのが影響しているんじゃないかな。フィジカルな軽さというか。いいことなんだけど、それは怖さでもあって。昔思っていたのは、まばたきすることで写真が撮れちゃうというのがあったらなあ、と夢想していたことがあるけど。iPhoneはそれに少し近いSF感のようなものはあるよね。

でも、本当にまばたきした時に撮った写真が全部残ったら、見てられないような怖さもあると思う(笑)。恐ろしいですよね。

柴崎:自分が見たものがすべて写真に残ったとしたら怖いですよね。

大森:というのも人間は思いついたことを全部は言葉にはしないじゃないですか。見たものを全部写真に撮るというのは、少しそれに近いところがあるんじゃないかな。 きっとほとんど訳が分からないものばかりになりますよね。

柴崎:スマホや今のデジカメは、撮った日付や位置情報も記録しているし、カメラロールを見ればあの日何を食べたかも分かる。それをインスタグラムに上げれば、自分が知らない誰かにまでそれが分かるようになっていて。どうでもいいようなことをそうやってシェアしていても、実は誰が見ているのかということは本当には分からない。でも写真展という形で展示していると、もちろん全部ではないけど誰が見たのかがなんとなく分かる。

見る方の軽さというのはあるかもしれませんが、一枚一枚の写真を見る重さというのはスマホとプリントとでは全然違うと思います。

大森:だからsounds and thingsもだし、こうやって写真展として展示するのも、それに対する別の角度からのアプローチであり、これはなんなんだ?という好奇心でもあり、問いかけのようなものでもあるんですよね。

世の中の「分からなさ」に向き合う

柴崎:大森さんにとって写真とは何ですか?

大森:フィルム時代からそうなんだけど、そもそも表現するために写真を撮っているわけじゃないというのが前提にあります。だから自分にとっては、絵画や音楽の方が表現するには最適だと思うんだよね。写真で自分の何かを表現している感覚は全然なくて。

柴崎:それは私も同じです。学生時代から今も写真を続けている理由のひとつは、私にとって写真が自分の内面を表現するものではないからというのはどこかあります。

大森:写真は手段ではなく、ただ見ちゃったんだよ、ということの積み重ねでもあるんですよね。

柴崎:写真においては、つねに対象が自分の外側にあるし、歩いていて居合わせたという感覚があって、自分にとってはそれが面白いし好きだと思っています。

大森:それと写真ってそもそも、ついでに撮るものという感覚があります。写真を撮るために生きる、というのも変じゃないですか、本来は。

サーフィンをしに行って海が綺麗だったから写真を撮りましたという方が自然な気がする。でも今はそれが少し逆転していて、それを撮るために海に行くという部分もありますよね。人を撮る、花を撮るということもそうで、何かに出会って驚いたり

心が動くということがまず先にあって写真を撮るんじゃないのかなと。

柴崎:それの最たるものが「思い出を作る」ということですよね。本来思い出は作るものではなくて、なにかをして印象に残って、それが思い出になるものですよね。

大森:そうそう。今回展示している写真はほとんどついでに撮った写真なんですよ。だから撮りに行こうと思って撮った写真は一枚もない。毎日暮らしている中で、ある家に訪ねて行ったらこの電話があった、東京タワーの写真もあれを撮りに行ったのではなくて、別の仕事をしにいってふと窓の外を見たら、夜明けの景色の中に東京タワーがあった。

たとえ軽くても、写真はついでだから、というのがスマホだからこそハッキリしたというのがひとつあるかもしれないですね。

柴崎:誰もがスマホで写真を撮るようになって、しかもそれをSNSでアップすることで、写真で撮ること自体が目的化していて。何か美味しいスイーツを食べたいからそのお店にいくというよりかは、インスタにアップしたいからそのお店に行ってお料理なりスイーツなりの写真を撮ることが目的になって、食べることがついでになっているところはありますよね。

大森:でも、同じスマホを使いながら、どうしてボクはそれが逆になるのか(笑)。ひねくれてるのかな。

柴崎:でも、それはすごく大事なことだなと大森さんのお話を聞いていて思いました。

大森:でもまあ、仕事自体が写真を撮ることを目的に出かけているわけなんですけどね。大矛盾です。

柴崎:私にとってスマホ写真のいいところは、撮ったものをすぐに人に送ることができることです。綺麗な景色を見たときに、この景色を友達にも見てもらいたいから写真に撮っているところがあります。

大森:それってすごく貴いことなわけじゃないですか。大袈裟になるけど、誰かのためにとか、あげたい、捧げたいということ自体が貴いことなんだよね。でも捧げたいと自慢したいというのは紙一重だし、すぐに下品になる。

柴崎:そうそう。その貴さと下品な感じとの境はものすごく曖昧だし、一瞬にしてどちらかになるところがありますよね。

大森:だから(iPhoneで写真を撮ることは)簡単であるがゆえに、修行っぽいなと自分では思いますね。インスタに本気で上げたい気持ちと、やや自慢的なできの悪い広告みたいなものとは本当に紙一重。

柴崎:軽さゆえの修行というのはありますね。

大森:フィルムカメラだと最初から捧げざるを得ないというか、36枚しかないし「捧げる」ことが条件付けられているところがあったわけ。でも例えばインスタの場合、捧げたつもりでシェアした写真の隣にまったく関係のない広告の写真が載っていたりして、それもきわどいですよね。

でも写真を撮っている以上、貴くなくなりそうだから、俺はやらないという方向には組したくなくて、そこに何かの貴さみたいなものを見つけたいと思ってやっているんだよなあ。

「山の音」 © Katsumi Omori, 2017

「山の音」 © Katsumi Omori, 2017

柴崎:プロの写真家の人でも、その軽さゆえに、本来入るべきところではない場所に入っていっちゃっている人も中にはいますよね。

大森:それは同じ写真を撮っているものとしては、気持ち的には分からなくはないんだけどね。だって戦場カメラマンの人だってそれで死んじゃうわけだし。でも本当の最前線みたいな場所は意外なところにあるのかもしれないなあ。

ー 小説でも日常を書いているつもりが、戻れないところまで踏み込んでいっちゃっていたという感じはあるものなのですか?

柴崎:はい。それもありますし、小説を書くということは実は、何を書いて何を書かないかということも実は大切で、その選択の連続でもあるんです。むしろこの作家は何を書いていないのか、ということがある作家の仕事を見るときに重要になることもあるかもしれません。

大森:小説を書くって、凄いことですよね。短い文章は今、例えば twitter のように多くの人が書いていますが、長い文章を書いて、構築することはハードルが高いと率直に思うのと、柴崎さんみたいに書き続けていることは、勤勉とも言えるし、ある種クレイジーですよね(笑)

柴崎:自分でもなぜこれをやっているのかとか、めんどくささ、ややこしさを常に抱えながらずっとやっているという思いはあります。

ー 小説家はひとつ一つ異なるストーリーを書いているというか、生きているわけですからね。

大森:10年に一冊とか、時間をかけてひとつの物語を書いてみたいという思いは柴崎さんにはありますか?

柴崎:それは時々思うことはありますし、作家同士でもそんな話をすることがあります。日本の場合、おかげさまで、忙しすぎる問題というのはありますね(笑)。例えば、海外の作家みたいに、一作にじっくり時間をかけられたらいいなと思うこともあります。

もちろん時間さえかければいいものができるというほど単純ではないのですが、そんな書き方をしてみたいという思いはあります。

ー 処女作というものは、ある意味、納得いくまで時間をかけて作ることができるものだと思うのですが、柴崎さんの処女作「きょうのできごと」はどのくらい時間をかけたものなのでしょうか?

柴崎:最初に載っている短編『レッド、イエロー、オレンジ、オレンジ、ブルー』が原稿用紙15枚くらいで3日間で書きました。これがデビュー作で文芸誌に送ったものです。

2000年に単行本になったそれに続く部分は編集者の方の提案で書き始めたもので、少しイレギュラーなのですが、全部合わせて半年くらいです。

大森:そうだったんですね。

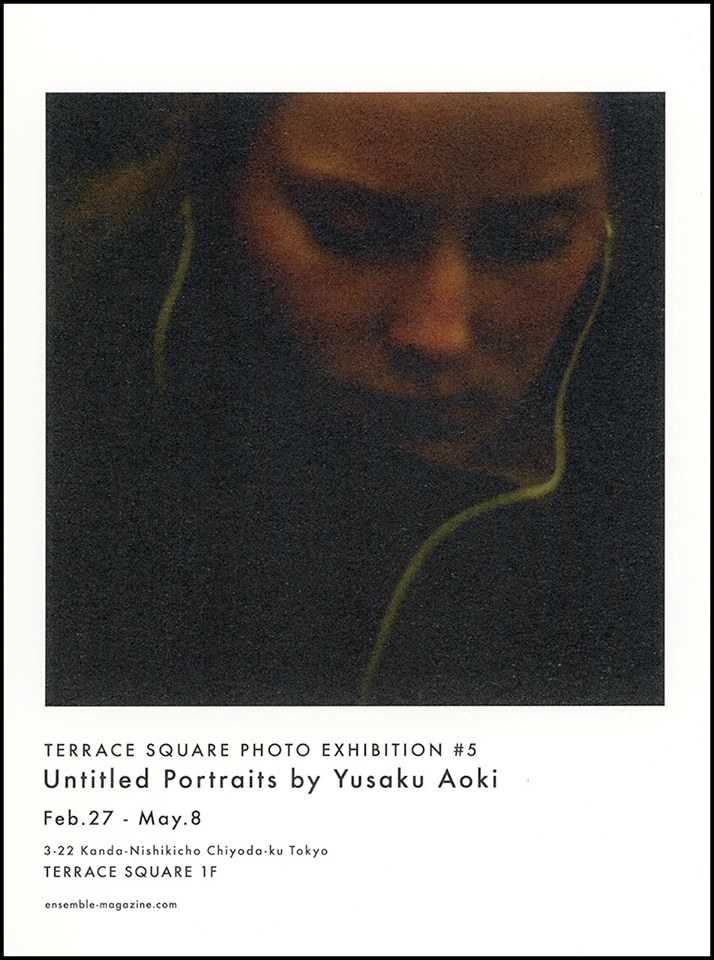

ー 大森さんの本作「山の音」は、川端康成の小説のタイトルからインスピレーションを得たものですが、小説の題を写真展のタイトルにした理由を教えてください。

大森:最初にも言ったけど、震災の時に聞いた音というのがずっと印象に残っていて、自分の中の2011年問題というか、写真における目に見えないもの問題みたいなものがあったんです。

見たものを撮って、自分が見たいものだけを撮るというのが写真ではあるのだけれど、そこに至る過程で目に見えないものに動かされてその場所に行ったりすることがすごくあると思っていて。そのことに今さらながら気づく、再確認したんです。

世界には音も匂いもあるわけだけど、音は目に見えないものの代表であり比喩であり、ここ数年はそういう目に見えないものに突き動かされて写真を撮っている。それがひとつあったのと、川端の「山の音」という小説が自分の中で大好きな小説だったというのもあります。

携帯電話もパソコンもない時代のある一家のお話で、戦争の傷跡が主人公の周囲にはあるんだけど、小説の中では大きな事件は起こらない、言ったら日常の話なわけ。でも今回の展示で川端康成の小説の世界を表現したわけでは全然ありません。

とり・みきさんという作家さんの作品に「山の音」というタイトルの漫画作品があることもそうだけど、「山の音」とは限りなく一般名詞でもあるよね。日々の出来事を「日常」と簡単に言ってしまうのは嫌だったし、それを何て言おうかとなった時に、ボクにとってはそれは「山の音」なんだよと思ったんですね。これが今の自分にとっての「日常」という言葉に代わる一番近い言葉であり、「これ何の写真?」と言われた時に、日常の写真でもないし、日々の暮らしで見たものにも近いけど、「山の音」ということばがしっくり来たんですね。

ー 音も風景もそこにあるものだけれども、身の回りの音って実は意識しないと聞こえないものでもあるんですよね。

柴崎:そうですよね。それなのに目は閉じられるけど耳を閉じることは出来ない。ふと考えると写真に音が写らないということも不思議ですよね。

大森:音を意識することで、身の回りのことがよりよく見えるということはあると思うけど。

ー お二人の作品に共通していると思うのは何ものかの「気配」です。大森さんの写真にはそこに写ってはいないもの、気配を常々感じていましたし、柴崎さんの小説にも日常が描かれていながら、その人にとってはかけがえのない瞬間が大きな声ではなく気配としてささやかに描かれているのを感じます。そういうものが世界にあることが作品をつくる原動力になっているのかなと思うのですが、お二人にとって創作をする原動力、テーマの見つけ方を教えてください。

大森:テーマというか、文脈を超えて凄いものに昔から憧れていたというのはありました。なんだか分からないけど凄いというものがあって、そういうものが潜んでいる場所を探しているところはあります。それはボクなりのロマンでもあり、地獄の入口でもあるのかもしれないけど(笑)。凄いものに触りたいという思いがあるけど、それは非日常ということではないんですよね。

ー 例えばそれは「光がきれい」というのとも違うのですか?

大森:それはあります。例えば、目の前にある電話の有り様がきれいだから撮っているんだよね。でもそれがどこの家の誰それの電話というのは、写真にとっては割とどうでもいいことなのかなと思っています。

柴崎:大森さんのお話をうかがって、日常の反対は非日常ではないというのはやっぱりそうだよなあと思っていて、同じレベルのものだと感じています。

私は小説を書いているときも、写真を撮っているときも、「分からなさ」のようなものに惹かれて、分からないから書いているのかなと思っています。その分からなさを追求していこうとすると、そこに気配のようなものがしみ込んでいくんだと思います。

例えば先ほどの大森さんの電話や光の話でいえば、なぜ今それを美しいと感じるのか、なぜ今そこに電話と光が同時に存在するのか、その全部の分からなさみたいなものを小説の中で何かしらのかたちであらわしたいという思いがいつもあります。

ー あと小説には写真とは違って登場人物がいて、モノローグで進行していくお話もありますが、登場人物がいることでそこに何かしらの出来事が顕在化していきますよね。

柴崎:そう、なぜ小説には登場人物がいるのか、それは私もよく考えます。それと最近思ったのが、人間の体感を通して世界を捉え直すのが小説で、普段は自分の視点からしか見られない世界を捉え直すために小説を書くことも読むことも必要とされているのかなという気がしています。

ー なるぼど。逆に写真には作家の視点が現れるものなのですか?あるいはそれを消すものなのでしょうか?

大森:結果としては出るんでしょうね。でも、自分はこう見た、ボクの視点ですというのは駄目だよね。なぜなら写真には機械が介在しているというのがひとつと、ボク自身があまり人間のオリジナリティみたいものを信じていないというか。

柴崎:オリジナリティは信じない、というところは私もあります。

大森:でも音の音色や見え方、ものの有り様は人それぞれで、その面白さはあると思う。あと視点がブレないと言われることもあるけど、自分ではそうとも思っていないんですよね。平たくいうと、めちゃドキドキしてじゃんじゃん撮ってるだけなんですよね(笑)。

柴崎:でもそれが一番いいですよね。

大森:そんなに楽しい話でもなく、さっきいった修行に近いことでもあるんだけどね。

音楽を聴いている時に、変わったと感じる瞬間が気持ち良くて、それが光だったり、ドライブをしていて街の風景とか何かが変わったと感じる瞬間だったり、明確にどこが変わったというわけでもないんだけど、その変わってる感じがすごく好きなのかも。でもそれもいずれ日常になってしまう。だから、その変わった瞬間を忘れないために写真を撮っているのかもしれません。

柴崎:私の小説にはカメラや写真が必ず出てくるのですが、それと同じくらい移動する場面が頻繁にあらわれます。描写が写真的と言われることがあるのですが、以前そのことに対して「車窓」と言った学生がいたのですが、それは合っていると思いました。車窓を眺めていて、自分は座って見ているだけなんだけど、風景は移り変わっていく。そういうことが小説の中で起こっていたらいいなと思っています。

ー 小説を書くこととは論理とともに、ある種自分の直感というか、潜在意識が影響を与えている部分があると思うのですが、直感という部分で柴崎さんが自分の中で信じていること、創作する上で拠り所としているものはありますか?柴崎さんの小説にはある種の許しや、根本的な部分で世界を肯定するまなざしのあたたかさを感じます。

柴崎:肯定というか、自分とは関係なく世界はいつも美しいという意識はあって、それを書きたいという思いはつねにあります。現実が面白いという感覚はずっと持ち続けています。

大森:柴崎さんの物語の世界はきれいですよね。時にきついけど(笑)。

柴崎:きれいにもいろんな意味や面がありますから(笑)。美しいと思うものを書きたいとは思っています。自分と関係なくいつも世界は美しいというところに支えられている部分はあると思います。写真を見るのが好きなのも、そういうところがあるのかなと思います。

大森:小説の場合は物語だけど、写真の場合はもっとささやかな、ものの断片ですよね。貴さについて考えながら続けていきます。

写真と文=加藤孝司

- #88

- #Adam Ianniello

- #Agnieszka Sosnowska

- #ART

- #Bryan Schutmaat

- #Hiroshima

- #Interview

- #JENN KANG

- #Johanna Tagada Hoffbeck

- #JohannaTagadaHoffbeck

- #Kanadehamamoto

- #Kei Ono

- #Masahisa Fukase

- #Masato Ninomiya

- #Matthew Genitempo

- #Ohenro

- #review

- #Shota KONO

- #ShotaKONO

- #Takashi Kato

- #Thomas Boivin

- #Tokushima

- #アユニ・D

- #アート

- #インタビュー

- #ジョアンナ・タガダ・ホフベック

- #トマ・ボワヴァン

- #フォト

- #三部正博

- #井崎竜太朗

- #今井智己

- #内藤礼

- #写真

- #加藤孝司

- #堀 裕貴

- #小野啓

- #山口息吹

- #山本康平

- #岡崎果歩

- #映像

- #本多康司

- #根本絵梨子

- #池谷陸

- #池野詩織

- #渡邉りお

- #渡邊りお

- #温陽民族博物館

- #笠原颯太

- #編集長日記

- #諏訪万修

- #野口花梨

- #長田果純