写真作家のこれまでといま

ジョゼフ・ニセフォール・ニエプスにより1827年に撮影された「ル・グラの窓からの眺め」。そのぼんやりとイメージが浮かびあがった一枚以降、いつの時代も写真は、つくり手により突き詰めようとすればするほどそれまでの手法を更新するものもあれば、コンセプトを変えることなくさらに深く追求され続けるものもある。だがそれは、作家の作品集や回顧展のようなもの以外の場で同時にみることは稀である。また、写真は何枚かが組み合わさることで一枚でみるのとはまた異なった意味を見る人に与えることができる。

10月15日に東京都写真美術館で始まった「総合開館30周年記念 作家の現在 これまでとこれから」は、今年総合開館30年を迎えた東京都写真美術館の5人の作家の収蔵作品とともに最新作を紹介する東京都写真美術館初めての試みによる展示。出展作家は石内都、志賀理江子、金村修、藤岡亜弥、川田喜久治の5名。

プレス内覧会にて左から出展作家の石内都氏、志賀理江子氏、金村修氏、藤岡亜弥氏、川田喜久治氏

石内都は2007年から撮影を継続している「ひろしま」(2007-)の東京都写真美術館収蔵作品と最新作を。広島平和資料館に収蔵される被爆者の遺品。戦後80年が経ち、年々遺品の収蔵は少なくなっているというが、それでも遺族の箪笥の中で大切に保管されてきたものが現在でも寄贈されているという。かつて書籍の中で「眼の前にあるモノ達と共有している空気にピントを合わせ、その場の時間をたぐり寄せながらシャッターを押すだけだ。」(『ひろしま』集英社 2008)と書いていた石内。その言葉通り、そんな80年間大切にされてきた肌にまとってきた「モノ」に宿った記憶を石内は変わらず鮮やかに写し出す。

石内都《ひろしま #145 donor: Sachiko, M.》2025年 発色現像方式印画 作家蔵 ©Ishiuchi Miyako, courtesy of The Third Gallery Aya (寄贈 松本幸子)

志賀理江子は東日本大震災以降、宮城県で作品を作り続けているという。現在進行形の土地とそこで生きる人のサーガを描くその作品は未曾有の大災害を経験をした現代私たちにとっての黙示録である。自然、人々、歪んだ水平線。その向こうには人工物のシルエットが浮かび上がる。作品の鮮明な色彩、挑発的なコンポジションの背景にあるのは、畏怖する自然の残像であり、そんな極限の状態でも無慈悲でおぞましい人間のあり方だ。

志賀理江子、参考図版 Photo: artist, ©Lieko Shiga, Courtesy of the artist

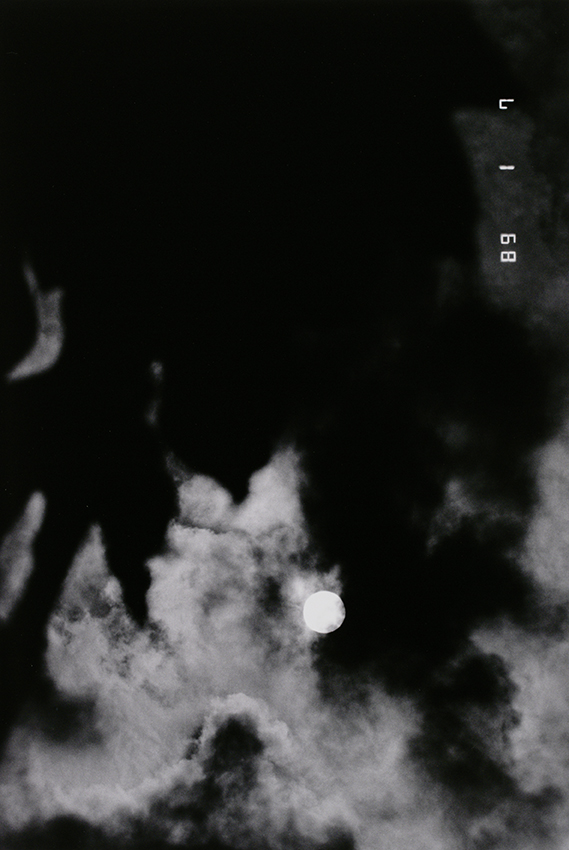

金村修はデビュー以来、愛機マキナ67で都市の混沌を白黒写真で描いている。本展では初期作品にして東京都写真美術館の収蔵作品から、最新の映像作品、数字を使ったコラージュ作品、ロールペーパーを使った一点ものの大判作品まで、本展一のボリューム感を持って展示する。これまで展示方法として「マットに額装」という方法ではなく、インスタレーション型の展示が多かったという金村。本展では一部額装し、全ての作品が等間隔に余白をもって整然と展示されている。私も金村の展示をいくつかみたことがあるが、コントラストの強い作品を圧倒的な密度で展示する手法は彼の定型。東京という都市の混沌や暗部、表と裏を写し出し刺激的なシーンを作り出していたが、整然と展示された本作ではむしろ変わり続ける混沌とした都市の情景と一点一点目の前で対峙させる。そのように向き合うことで、「風景」の密度がさらに増してくるように見えるから不思議だ。

金村修《Untitled》〈本日の日本〉より 1993年 ゼラチン・シルバー・プリント 東京都写真美術館蔵

藤岡亜弥は生まれ育った広島を長年撮り続ける写真家。私はその作品を第43回木村伊兵衛賞を受賞した作品集「川はゆく」で知った。2018年、地元である広島市堺町の廃ビルで行った展示もみたが、展示も積極的に行なっている。個人的に戦後広島を撮った作品では石黒健次の『Hiroshima Now』(1970)とエマニュエル・リヴァの『Hiroshima 1958』(2008)、土田ヒロミの一連の作品に惹かれるのだが、藤岡の写真はそのいずれとも異なる点で、初めて目にした時から興味を持ち続けてきた。

本展では「川はゆく」(2017年刊)、そしてX(旧Twitter)に公開されているという「Hiroshima Today」が時系列で壁面に大きく展示されている。時系列といっても変わりゆく街の姿を映し出しているわけではないのだが、定点観測的な風景の微差を掠め取った写真からは、街ゆく人の心の機微が映っているようで、感情を静かに揺さぶってくる。

藤岡亜弥〈川はゆく〉より 2013–2017年 発色現像方式印画 東京都写真美術館蔵

藤岡亜弥氏

戦後、第二次世界大戦の遺構などをフロッタージュするようにザラザラとドキュメントした日本写真集のマスターピースの一つであるグラフィックデザイナー杉浦康平の装幀による全ページ観音開きの『地図』(1965年刊)。現代まで絶大な影響を与え続ける川田喜久治の新作をこのタイミングでこの場所で見ることができるとは正直誰もが思わなかったことかもしれない。近年「インスタグラム」を中心に新作を発表する姿勢には個人的に共感するが、それが「地図」や「聖なる世界」、「ラスト・コスモロジー」といった作品と並置されることで、双方に異なる意味が生まれてくるようだ。キュレーションの妙はもちろんだが、作家の変わらぬ旺盛な創造力には驚かせられる。

川田喜久治(TOP写真も)

川田喜久治《昭和最後の太陽、昭和64年1月7日》〈ラスト・コスモロジー〉より 1989年 ゼラチン・シルバー・プリント 東京都写真美術館蔵

本展担当は東京都写真美術館学芸員の丹羽晴美と伊藤貴弘。一人一人の作家の「名作」と「新作」が同じ空間に展示されることは、長年創作を続けてくる現存作家でしかあり得ない展示だろう。私たちはそれを目前にできる幸運をそれが当たり前なことであると思わない方が良いだろう。

石内都

テキストと写真=加藤孝司 Text & Photo Takashi Kato

- 「総合開館30周年記念 作家の現在 これまでとこれから」

- 会期:2025年10月15日〜2026年1月25日

- 会場:東京都写真美術館 2階展示室

- 住所:東京都目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内

- 開館時間:10:00~18:00(木金〜20:00。1月2日は〜18:00)

- 休館日:月(祝日の場合は開館、翌平日休館)、年末年始(12月29日~1月1日)

- 料金:一般 700円 / 学生 560円 / 高校生・65歳以上 350円

- #88

- #Adam Ianniello

- #Agnieszka Sosnowska

- #ART

- #Bryan Schutmaat

- #Hiroshima

- #Interview

- #JENN KANG

- #Johanna Tagada Hoffbeck

- #JohannaTagadaHoffbeck

- #Kanadehamamoto

- #Kei Ono

- #Masahisa Fukase

- #Masato Ninomiya

- #Matthew Genitempo

- #Ohenro

- #review

- #Shota KONO

- #ShotaKONO

- #Takashi Kato

- #Thomas Boivin

- #Tokushima

- #TOP

- #アユニ・D

- #アート

- #インタビュー

- #ジョアンナ・タガダ・ホフベック

- #トマ・ボワヴァン

- #フォト

- #三部正博

- #井崎竜太朗

- #今井智己

- #内藤礼

- #写真

- #加藤孝司

- #堀 裕貴

- #小野啓

- #山口息吹

- #山本康平

- #岡崎果歩

- #建築

- #本多康司

- #根本絵梨子

- #池谷陸

- #池野詩織

- #渡邉りお

- #渡邊りお

- #渡部敏哉

- #温陽民族博物館

- #笠原颯太

- #編集長日記

- #諏訪万修

- #野口花梨

- #長田果純